كانت رائحةُ البحرِ أولَ ما يخترق أنفاسك عند الاقتراب من ميناء غزة؛ مزيجًا نفّاذًا من ملحٍ يابس، وزيتٍ محترق، وسمكٍ طازج، تعلوه نفحةٌ كاوية من وقود القوارب المتشققة. اليوم، لم يعد هناك سوى رائحةٍ واحدةٍ تسيطر على كلّ شيء: رائحةُ الغبارِ والدمار... رائحةُ الحرب.

يقف زكريا بكر، رئيس لجنة الصيادين في منظمة لجان العمل الزراعي في القطاع، على حافة الرصيف المُتشظي. رجل في الخمسين من عمره، لكن سنوات الحرب الأخيرة نحتت على وجهه تجاعيدَ تبدو وكأنها تعود إلى مئة عام. عيناه الغائرتان، المحاطتان بهالات سوداء عميقة، تتجولان في المشهد المحيط وكأنهما تبحثان عن شيء مألوف في هذه الفوضى من الخرسانة المسلحة الملتوية والحطام المحترق.

يداه المتشابكتان ترتعشان قليلاً، ليس من البرد، بل من عجزٍ مُركَّبٍ يغلي في داخله. يتنهد تنهيدةً طويلةً يائسةً، وكلماته تخرج منه مكسرةً، ثقيلةً كالحجارة: "كنت أتابع الدمار من على شاشة الهاتف، لكن رؤيته هنا... ليس مثل السماع. كان مهولاً للعين ومؤلماً للقلب".

خلفه، يمتد مشهد سوريالي. الجدار البحري الجنوبي للميناء، الذي كان يوماً صامداً أمام أمواج البحر الأبيض المتوسط، مُتشققٌ مثل قشرة بيضة سُحقت تحت قدمٍ عملاقة. حفرٌ هائلةٌ، أحدثتها قذائفُ لا ترحم، تشير إليها علاماتٌ صفراء في تقرير "فورنسك أركيتيكتشر" (أنظر/ي إليها أسفل القصة ).

).

أما العلامات الحمراء، فتخبر قصةً أكثر قتامة: إنها تمثل مواقع ألفي مركب (1100 قاربٍ بمحركاتٍ) و(900 قاربٍ يُجذف يدوياً)، كانت تشكل شريانَ حياةٍ لأكثر من 6000 شخص يعتمدون كليا على قطاع الصيد. (4500 صياد، 1500 يعملون في إصلاح وصيانة القوارب والتسويق والنقل)، ويصل متوسط عدد أفراد أسرهم، إلى 110,000 نسمة.

كل تلك العلامات الحمراء تقف الآن على... لا شيء. لقد اختفت. غرقت، احترقت، تحولت إلى خيوط من البلاستيك والخشب متناثرة على شاطئٍ لم يعد يُعرف إلا بمقبرة الأحلام.

يتذكر زكريا، وكأنه يستعيد شريطَ ذاكرةٍ مؤلمٍ، اليوم الرابع من الحرب. "انشق الميناء إلى نصفين، كأنه قطعة حلوى تم كسرها بقبضةٍ حديدية. 20 متراً فصلت بين جزأيه. المستودعات التي كانت مليئة بالشباك ومعدات الصيد، مصانع الثلج التي حفظت أرزاقنا، غرف الصيانة... كلها أصبحت تحت قدميك". صوته يخفت ليحاكي همسَ الموج، لكنه يحمل طنينَ انفجاراتٍ لن تترك أذنيه أبداً.

نزولاً إلى شاطئ دير البلح، حيث كانت الحياة تغلي مع بزوغ الفجر باصطدام القوارب بالأمواج وصراخ الصيادين وهم يتبادلون أطراف الحديث قبل رحلة الصيد، يسود الآن صمتٌ ثقيلٌ يقطعه فقط عواء الريح بين أعمدة الكهرباء المنحنية وأبواب الثلاجات المرمية على الرمال. هنا، التقينا بالصياد محمد (*). شاب في الخامسة والعشرين، لكن عينيه تحملان نظرة رجل عجوز أنهكه الحزن.

بدأ محمد عمله في قطاع الصيد منذ العاشرة، يتنفس البحر كما يتنفس الهواء. اليوم، وقفته منحنية، ويداه في جيبه، وكأنه يحاول إخفاء رغبةٍ لا تقاومٍ لتمسك بدفة قاربٍ لم يعد موجوداً.

"أشتاق للبحر بكل تفاصيله"، يقول محمد، وعيناه تثبتان على الأفق البعيد حيث يلتقي البحر السماء بلونٍ رماديٍ قاتم. "حقاً أشتاق لكل شيء. أشتاق لربط الشبكة، أشتاق لإدخال القارب إلى الماء، أشتاق لأمواج البحر وموسم الأسماك والرزق".

قبل الحرب، كان إنتاج الغذاء في قطاع غزة سنوياً -من البحر وحده -يتراوح بين 3000 و4000 طن من الأسماك، إلى جانب 500 طن أخرى من الأحواض الاصطناعية، مما جعل الأسماك، ذات الأسعار الزهيدة، مصدر البروتين الرئيسي لأكثر من مليوني إنسان محاصر.

اليوم، تحولت هذه المهنة المتوارثة أباً عن جد إلى لعنة موت، لأن العاملين فيها يواجهون بنادق خفر السواحل بشكل مباشر، فيما أن مجمل الإنتاج الحالي لا يمكنه تقديم أي إسهام في إنتاج الغذاء، تزامناً مع مجاعة يعاني منها نحو 2 مليون نسمة، يفترض أن يعشون على ما يجود به هذا القطاع الساحلي الضيق، من أسماك.

يروي زكريا - رئيس لجنة الصيادين في منظمة لجان العمل الزراعي- بحشرجة في صوته: "أتذكر الصياد الأخير الذي قُتل على يد البحرية. أياماً قليلة قبل وقف إطلاق النار، حاول دخول البحر لمسافة لا تزيد عن 300 متر. بعد عشرة أيام انتشلنا جثته... السمك أكلها. منظر مروع".

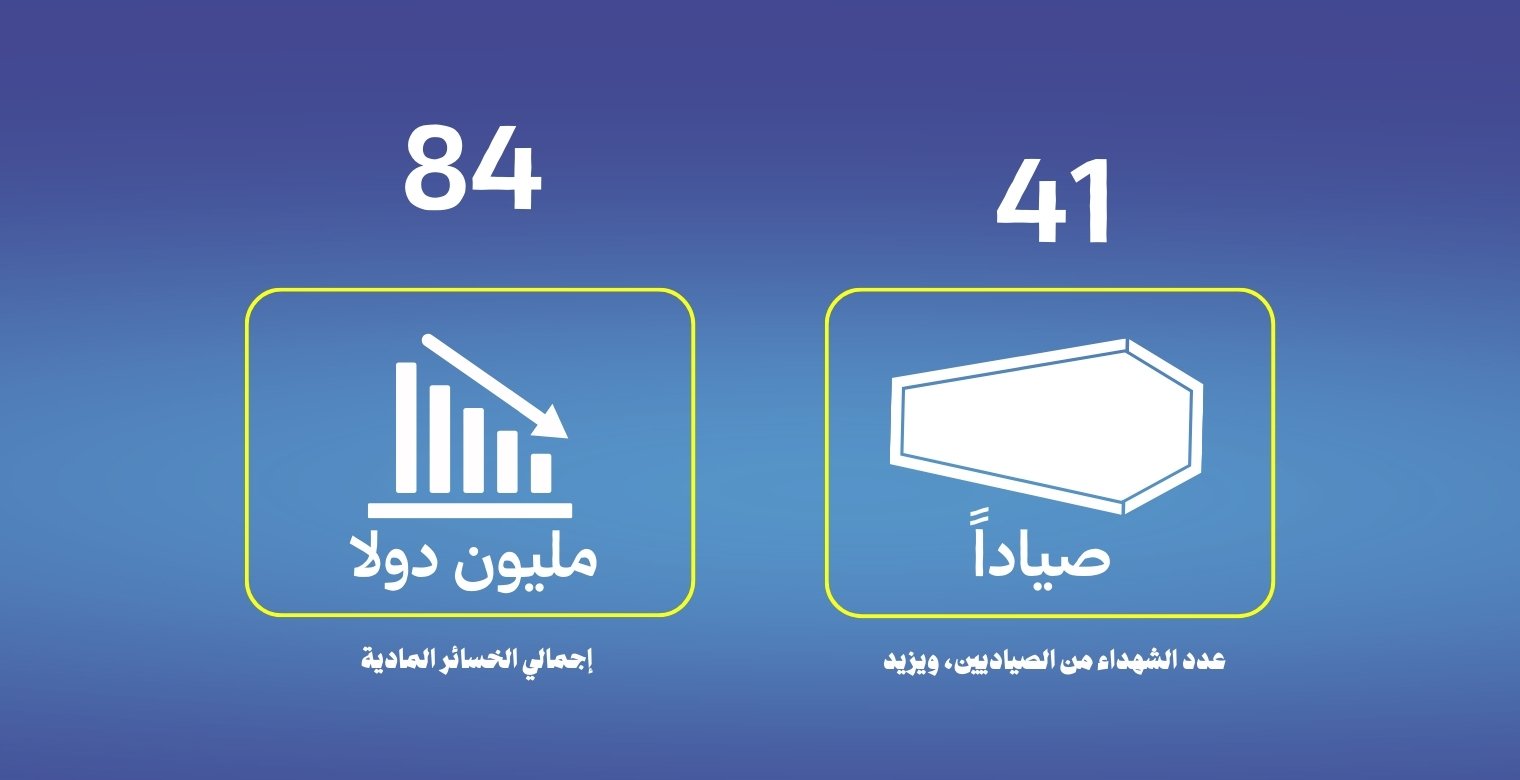

ووفقاً لشبكة المنظمات الأهلية في غزة، قُتل ما لا يقل عن 30 صياداً منذ أكتوبر 2023، بينما وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 28 هجوماً في أقل من خمسة أشهر من عام 2025، أودت بحياة 11 وأصابت 34. أرقامٌ جافةٌ تتحول إلى مأساةٍ إنسانيةٍ عندما يهمس لك أبٌ أن زملاءه كانوا يودعون عائلاتهم بعبارة: "اليوم إما أن تأكلوا أو تصلوا على جثتي".

في السوق المركزي في خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث تتراص خيام النزوح بجوار أكشاكٍ شبه خاوية، أصبحت الأسماك سلعةً مخصصة لمن يملك المال فقط.

امرأة نحيفة ذو بشرة داكنة تقيم في الخيام المقابلة، تلمس بيدها المجعدة سمكةً بوري صغيرةً متربةً يصل سعر الكيلو منها إلى 200 شيكل، بينما كان ثمن أغلى نوعٍ لا يتجاوز 85 شيكلاً قبل اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

تنظر المرأة النازحة وتدعى أم عبد الله، إلى السمك ويسيل لعابها، ثم تبتعد وهي تهز رأسها وتزم شفتيها امتعاضاً، وهي تعلم أن هذه السمكة لن تطعم أطفالها الخمسة الجائعين. وقالت: "السمك صار محتاج ثروة علشان تشتريه واحنا ما معنا ثمن رغيف خبز".

انخفضت كميات السمك المصطادة إلى 7.3% فقط مما كانت عليه في عام 2022، مما يعني خسارة تقدر بـ 17.5 مليون دولار من دخل مجتمع كان يعاني بالفعل من حصارٍ طويل يمتد منذ العام 2008، وتلك القيمة لا تشمل تدمير أحواض السمك الاصطناعية.

في مواجهة هذا اليأس، ولد إبداعٌ مأساوي. يشرح محمد، محاولاً أن يبتسم ابتسامةً عابرةً لا تصل إلى عينيه: "نستخدم أبواب ثلاجات قديمة، نضيئها بالبطاريات لجذب الأسماك في الظلام، ونخرج الشباك الممزقة لاصطياد كيلو أو اثنين فقط".

الصور على فيسبوك زكريا بكر تروي هذه القصة بشكلٍ أبشع: رجالٌ منهكون يدفعون أطرافاً من البلاستيك الرغوي في ماءٍ راكد، محاولين محاكاة قاربٍ حقيقي. إنها محاولة يائسة لخداع البحر، والمصير.

لكن البحر نفسه لم يعد ذلك المصدرَ الوافرَ الآمن. الحرب لم تدمر فقط القوارب، بل دمرت النظام البيئي بأكمله. تسرب الوقود والكيماويات من الآلاف من القوارب المدمرة إلى المياه، ليمتزج مع مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تتدفق بكميات هائلة.

يقول الباحث جورج كرزم، من مؤسسة الدرسات الفلسطينية، إن هذا التلوث يحفز تكاثر الطحالب، مما يستنزف الأكسجين ويخنق الحياة البحرية، بل وقد يسمم السلسلة الغذائية بأكملها، ليصبح مصدر الغذاء نفسه تهديداً على الصحة.

وأضاف كرزم " كما أن تلوث مياه البحر يؤدي إلى تسمم بعض الأسماك الصغير التي تعد الغذاء لأسماك أخرى يستخدمها سكان غزة كمصدر غذاء، مما يشكل خطر على حياتهم".

كل ذلك يحدث، وفقا للباحث في ظل التغير المناخي العالمي الذي يؤدي إلى نزوح الأسماك من المياه الساحلية نحو مناطق ذات درجات حرارة أكثر برودة. تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تقييد قدرة سكان قطاع غزة على الاعتماد على قطاع الصيد كمصدر للرزق، مما يلحق الضرر بمصدر غذائي أساسي وخصوصًا في أوقات الحرب.

واقعٌ، يعزز اعتماد السكان المدنيين في قطاع غزة على المساعدات الإنسانية التي يتم نقلها من خارج القطاع بكميات غير كافية إطلاقاً، والتي تتعرض أحياناً للحظر الكامل من قبل الاحتلال، عدا عن سرقتها حين يسمح لها بالعبور.

وقد تبدو تلك، صورة مثالية للفوضى: تدميرٌ واسعٌ يضمن أن يعاني من بقي على قيد الحياة، حتى لو وجدوا شيئاً يأكلونه.

وفي خضم كل هذا، حتى فترات الهدنة المؤقتة لم تقدم أي خلاص للصياديين. يتحدث زكريا بمرارةٍ واضحةٍ: "حتى عندما يجري التباحث حول الهدنة أو وقف إطلاق النار، لم يتحدث أحد عن مجال الصيد، كل الأحاديث تدور حول الأسرى والمساعدات، كل من يحاول دخول البحر يُطلق عليه النار، أو يعتقل وتصادر مركبته".

حتى تشرين أول/أكتوبر 2023، سمحت إسرائيل بالصيد على مسافة 6 أميال بحرية من الساحل في شمال القطاع وحتى 15 ميلاً بحرياً في مناطق أخرى، خاصة في وسط وجنوب القطاع، هذا رغم أن اتفاقيات أوسلو نصت على أن سيسمح للصيادين بالصيد في منطقة تصل إلى 20 ميلاً بحرياً.

يبلغ طول ساحل قطاع غزة حوالي 41 كم، وطول ميناء غزة نفسه حوالي 650 متراً. ميناء الصيادين في غزة هو الميناء الوحيد الموجود في القطاع وفيه رست معظم القوارب ومعظم المعدات البحرية، إضافة إلى عدد من المراسي التي رست فيها قوارب صغيرة.

وفقاً لتحليل صور الأقمار الصناعية لميناء غزة التي نشرت من قبل Forensic Architecture، ففي الأسبوع الأول من الحرب انخفض عدد القوارب التي كانت صالحة للعمل الراسية في الميناء بحوالي 50%، حيث من المحتمل أن جزءاً صغيراً منها نُقل من قبل أصحابها إلى أماكن أخرى في غزة.

خلال عام 2023 تعرض الميناء لقصف واسع، ووفقاً لصور الأقمار الصناعية من 10 كانون ثاني/يناير 2024، جميع القوارب التي كانت في الميناء غرقت أو خرجت من الخدمة نتيجة للهجمات الإسرائيلية.

ووفقا لتقديرات محلية فإن إحياء قطاع الصيد البحري في غزة يحتاج عملياً إلى نحو 100 قارب كبير على الأقل، وشباك، ومحركات، وألياف زجاجية، وأجهزة إلكترونية مثل نظام (GPC)، وجميعها يحظرها الاحتلال.

وفقاً لبيانات مركز الميزان لحقوق الإنسان، بين كانون ثاني/يناير وآب/أغسطس 2023، سُجلت 219 حالة إطلاق نار على الصيادين أصيب فيها 15 مواطناً واعتُقل 32، بينهم طفلان. وصادرت إسرائيل في هذه الفترة 11 قارباً. في الوقت نفسه، قيدت إسرائيل دخول مواد ضرورية للتشغيل المنتظم وإصلاح القوارب، مثل الفايبرغلاس والمحركات ومنتجات أخرى، التي تُعرِّفها إسرائيل على أنها "مزدوجة الاستخدام".

يعد الصيادون وبنية الصيد التحتية والوصول إلى مصادر الغذاء محميون وفقاً لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويقول مركز مسلك الحقوقي الإسرائيلي، وفقاً لهذه القوانين، يُطلب من الجيش الإسرائيلي التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. إصابة متعمدة للصيادين الذين لا يشكلون تهديداً، تخرق مبدأ التمييز وقد ترقى إلى جريمة حرب.

وأضاف المركز أنه يقع على عاتق إسرائيل، من بين أمور أخرى، كطرف في القتال وكونها قوة احتلال، واجب ضمان الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة، بما في ذلك الوصول إلى الغذاء ومصادر العيش، مثل الصيد البحري، الذي قدرت خسائره بنحو 84 مليون دولار، وفقاً بمنظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO).

بموازاة ذلك، يعتقد الباحث الاقتصادي أشرف إسماعيل، أن بتدمير قطاع الصيد البحري، فإن غزة تفقد مصدر أساسياً للغذاء لا يسهم في الإنتاج المحلي فقط والذي يفترض أن يلبي حاجات السكان أو كمصدر للتصدير، وإنما في دعم ركائز الاقتصاد الغزي.

وأوضح إسماعيل، أن الاقتصاد المحلي يعاني انهياراً كاملاً نتيجة الحرب، غير أن تدمير قطاع الصيد البحري بكل مكوناته، يطيل أمد التعافي الاقتصادي لعشرات السنوات حتى لو انتهت الحرب، خصوصا أن غالبية العاملين في هذه المهنة لا يجيدون العمل في حرف أخرى، مما يجعلهم في مواجهة مفتوحة مع الفقر مستقبلاً.

مع ذلك، يقف الصياد محمد أخيراً، ينفض الغبار عن سرواله البالي. نظرةٌ أخيرةٌ إلى البحر الذي كان يعني له كل شيء عدا عن كونه مصدر رزقه الوحيد: "أريد أن تنتهي الحرب وأن ينتهي هذا الكابوس. سئمت من الجري كل يوم وراء علب الطعام التي تسقط من الجو ومحاولة توفير حفاظات الأطفال بشق الأنفس، لا أحد في العالم يرانا، لا تحدثوننا عن حقوق الإنسان، حتى الحيوانات لديها حقوق أكثر منا".

يمشي الشاب مبتعداً، وظهره المنحني يتلاشى بين الخيام والأكواخ المصنوعة من الأقمشة والنايلون، فيما يبقى زكريا واقفاً على الحطام يطرح أسئلة مبهمة بلا إجابات: هل سيأتي يومٌ نرى فيه سمكةً دون أن نرى فوهة بندقية؟، وهل ستبقى هناك أرواحٌ تنتظر ذلك اليوم؟.

قطاع الصيد البحري في غزة